Bach-Blütentherapie

| Arztgruppe | Allgemeinmedizin |

| Bereich | Verschiedenes |

| Anlass | Psychische Störung, diverse Beschwerden |

| Verfahren | Befragung, Beratung und Betreuung, diverse Untersuchungen |

| Kosten | Mit ausführlicher Anamnese, organischer Untersuchung und Beratung bis zu 200 Euro |

| GKV-Leistung | Medikamente und in bestimmten Fällen auch Psychotherapie bei behandlungsbedürftigen psychischen Störungen |

IGeL

Die Bach-Blütentherapie soll seelische Störungen beheben und so Krankheiten vorbeugen. Sie ist nicht Bestandteil der naturwissenschaftlich fundierten Medizin, da ihr mehrere Annahmen zugrunde liegen, die nicht nur spekulativ sind, sondern den gesicherten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen. Seelische Erkrankungen mit Psychotherapie und anderen Methoden zu behandeln, kann zu den Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung gehören. Die Bach-Blütentherapie ist dagegen immer IGeL. Mit ausführlicher Anamnese, organischer Untersuchung und Beratung kann eine Bach-Blütentherapie bis zu 200 Euro kosten. Die Mittel selbst kosten in der Apotheke in kleinen Flaschen wenige Euro.

Gesundheitsproblem

Schwere seelische Belastungen können auf Dauer zu körperlichen Beschwerden und Krankheiten führen. Hier kann es medizinisch sinnvoll sein, den Teufelskreis aus seelischen und körperlichen Beschwerden mit Hilfe von Medikamenten zu durchbrechen sowie den Ursachen auf den Grund zu gehen und diese nach Möglichkeit abzustellen.

Manche Menschen nehmen jedoch schon leichte Abweichungen vom seelischen Optimalzustand als behandlungsbedürftig wahr. Sie sehen Gefühle wie Angst, Lustlosigkeit, innere Unruhe, Stress und Ungeduld nicht als vorübergehende Zustände innerhalb eines normalen emotionalen Spektrums an, sondern eher als Vorboten schwerer Krankheiten. An diese Menschen richten sich viele Verfahren der Alternativmedizin, die mit beinahe oder vollkommen wirkstoff- und wirkungsfreien Präparaten oder Apparaturen Patienten, Ärzten und Heilpraktikern die Möglichkeit bieten, „heilerisch“ aktiv zu werden, ohne unmittelbare Nebenwirkungen befürchten zu müssen.

Methode

Der britische Arzt und Bakteriologe Edward Bach, der Patienten auch homöopathisch behandelte, suchte nach einer „Volksmedizin“, die es jedem Menschen ermöglichen sollte, gegen seine seelischen Beschwerden selbst vorzugehen, um so körperlichen Krankheiten vorzubeugen. In den 1930er Jahren beschrieb er „38 disharmonische Seelenzustände der menschlichen Natur“ und fand auf seinen Wanderungen intuitiv 38 Pflanzen, deren jeweilige „Schwingungsenergie“ diese Seelenzustände „harmonisieren“ sollen. Zu den Pflanzen gehören gängige Bäume und Kräuter. Die tatsächlichen pharmakologischen Wirkstoffe dieser Pflanzen spielen für die Auswahl keine Rolle. Eine Besonderheit der Bach-Blütentherapie sind die sogenannten Rescue- oder Notfall-Tropfen, die Bach als Kombinationsmittel aus fünf Einzelessenzen herstellte und die bei seelischen Notlagen helfen sollen. Anders als etwa bei der Homöopathie, bei der die Suche nach einem geeigneten Wirkstoff auch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Patienten mit sich bringt, beschränkt sich die Bach-Blütentherapie überwiegend auf die Gabe der Mittel.

Zur Herstellung der Tropfen, die in kleinen Fläschchen in den Handel kommen, werden die Pflanzenblüten zunächst in Wasser gelegt, damit sie ihre „heilende Energie“ an das Wasser abgeben können. Anschließend wird das Wasser mit derselben Menge Alkohol aufgefüllt und 240-fach verdünnt. Zur Anwendung wird je ein Tropfen in einem Glas Wasser gelöst und im Laufe einer Viertelstunde getrunken. Manche Patienten nehmen die Tropfen auch unverdünnt ein. Bei äußeren Beschwerden wie Verbrennungen werden auch Verbände und Wickel in der Lösung gespült.

Erfahrungsberichte zeigen, dass manche Menschen Bach-Blütentropfen im Alltag sehr weitgehend einsetzen. So berichtet eine junge Frau, dass sie ihre Ungeduld bis 16 Tage nach dem Verstreichen des errechneten Geburtstermins mit „Impatiens“ (Springkraut) behandelte, bevor sie dann doch in die Klinik ging, wo ihr Kind per Notfallkaiserschnitt zur Welt kam.

Augenspiegelung mit Augeninnendruckmessung

| Arztgruppe | Augenheilkunde |

| Bereich | Augen |

| Anlass | Vorsorge und Früherkennung von grünem Star (Glaukom) |

| Verfahren | Augeninnendruckmessung (Tonometrie), Augenspiegelung (Ophthalmoskopie) |

| Kosten | Inkl. Beratung zwischen 20 und 40 Euro |

| GKV-Leistung | Augeninnendruckmessung (Tonometrie), Augenspiegelung (Ophthalmoskopie) und Gesichtsfelduntersuchung (Perimetrie) bei Risikofaktoren oder Verdacht auf ein Glaukom |

IGeL

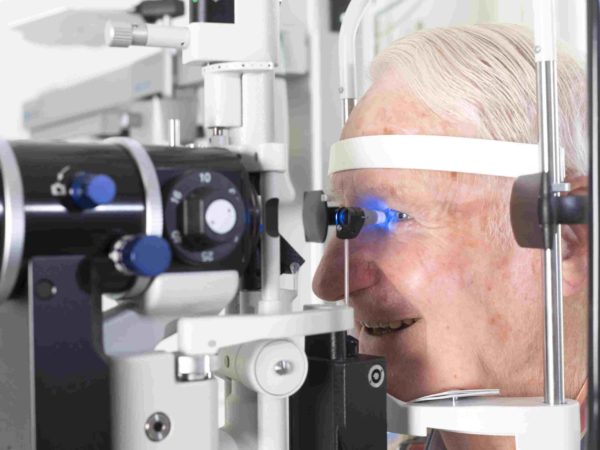

Die Kombination aus Augenspiegelung und Augeninnendruckmessung soll sowohl der Vorsorge als auch der Früherkennung dienen: Die Ophthalmoskopie oder Augenspiegelung soll frühe Schäden am Sehnervkopf erkennen und ein erhöhter Augeninnendruck soll das Entstehen eines Glaukoms (grüner Star) vorhersagen wie auch auf ein bereits bestehendes Glaukom hinweisen. Ein Glaukom ist deshalb so gefürchtet, weil es zur Erblindung führen kann. Mit Vorsorge und Früherkennung und der sich anschließenden Therapie kann „die Häufigkeit der Sehschädigung durch Glaukom herabgesetzt“ und „Erblindung verhindert“ werden, wie die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) in einer Stellungnahme von 2012 schreibt. Zur Glaukom-Vorsorge und -Früherkennung bei Menschen ohne Hinweise auf ein Glaukom sind die Untersuchungen eine IGeL. Bei bestimmten Risikofaktoren, wie etwa einer Diabeteserkrankung, oder bei einem Verdacht auf ein Glaukom können die Augenspiegelung und die Messung des Augeninnendrucks auch Kassenleistung sein. Die Entscheidung darüber liegt im Ermessen des behandelnden Augenarztes. Die Kombinationsuntersuchung kostet mit Beratung in der Regel zwischen 20 und 40 Euro.

Gesundheitsproblem

Das Glaukom gehört zu einer Gruppe von Erkrankungen, die den Sehnerv schädigen. Bei manchen Glaukom-Patientinnen und -Patienten wird dadurch das Gesichtsfeld eingeschränkt. Das bedeutet, dass der Sehbereich, den Patienten sehen, wenn sie geradeaus schauen ohne die Augen zu bewegen, über die Jahre immer weitere Ausfälle aufweisen, die typischerweise in der mittleren Peripherie liegen und zunächst nicht bemerkt werden. Erst im fortgeschrittenen Stadium machen sich Glaukome bemerkbar. Schlimmstenfalls können die Patienten schließlich erblinden. Die Häufigkeit von Glaukomen ist altersabhängig.

Die DOG und der Berufsverband der Augenärzte haben im Jahr 2006 zum Thema Glaukom-Früherkennung eine Leitlinie verfasst, in der sie folgende Zahlen nennen: In der Altersgruppe 40 – 54 sind es 0,4 Prozent, in der Gruppe 55 – 74 sind es 2,6 Prozent und in der Gruppe 75 – 89 sind es 7,6 Prozent. Die Dunkelziffer ist vermutlich hoch, so dass letztlich doppelt so viele Menschen ein Glaukom haben könnten. Jährlich rechnet man in Deutschland mit gut 1000 neuen Erblindungen aufgrund eines Glaukoms. Der Leitlinie zufolge liegt ein Glaukom vor, wenn zwei von drei Bedingungen erfüllt sind: ein erhöhter Augeninnendruck, sichtbare Schäden am Sehnerven sowie messbare Einschränkungen des Gesichtsfeldes. In der Praxis kann eine Glaukomdiagnose auch schon gestellt werden, wenn ein eindeutig glaukomatös veränderter Sehnervenkopf (Papille) vorliegt.

Behandelt wird mit Medikamenten, Laser und chirurgischen Verfahren. Unmittelbares Ziel der Behandlung ist es, den Augeninnendruck zu senken. Das gilt auch dann, wenn der Druck gar nicht erhöht ist. Ein bereits geschädigter Sehnerv erholt sich dadurch aber nicht mehr. Ein Glaukom ist also nicht heilbar. Die Behandlung soll vielmehr bewirken, dass die Erkrankung nicht entsteht oder aufgehalten wird.

Methode

Ein Glaukom macht sich erst bemerkbar, wenn das Gesichtsfeld deutlich eingeschränkt ist. Dann ist der Sehnerv jedoch bereits schwer geschädigt. Deshalb wird versucht, die drohende Gefahr schon zu erkennen, bevor Beschwerden auftreten. Um Risikofaktoren und Frühstadien der Krankheit zu erkennen, werden insgesamt rund zehn Verfahren diskutiert und erprobt. Zwei verbreitete Methoden sind die Augenspiegelung, fachsprachlich Ophthalmoskopie oder Funduskopie, sowie die Messung des Augeninnendrucks, fachsprachlich Tonometrie. Die Glaukomvorsorge gehört zu den am häufigsten angebotenen individuellen Gesundheitsleistungen.

Bei der Augenspiegelung sieht die Ärztin oder der Arzt klassischerweise mit einer Lupe an der so genannten Spaltlampe durch die Pupille und den Glaskörper hindurch bis zur Netzhaut (Biomikroskopie). Dort werden der Sehnervenkopf und die angrenzende Nervenfaserschicht am Augenhintergrund betrachtet. Am Sehnervenkopf sammeln sich die Nervenzellen der Netzhaut zu einem Strang, der die Seheindrücke zum Gehirn übermittelt. Ist der Sehnervenkopf eingedellt, deutet dies auf ein Glaukom hin. Bei der Untersuchung werden laut DOG mehrere Parameter des Augenhintergrunds analysiert: Größe und Aushöhlung des Sehnervenkopfs mit Tiefe und Form der Aushöhlung (Exkavation), Schädigung des Nervenfasersaums und eventuell kleine Blutungen am Papillenrand, Abknicken kleiner Gefäße, und Nervenfaserverlust.

Erhöhter Augeninnendruck und Glaukom haben weniger miteinander zu tun als man noch vor wenigen Jahren annahm: So haben ein bis zwei von vier Glaukomen-Patienten keinen erhöhten Augeninnendruck. Und umgekehrt hat nur einer von zehn Menschen mit erhöhtem Augeninnendruck ein Glaukom. Da eine Augeninnendruckmessung alleine also wenig aussagekräftig ist, empfiehlt die DOG eine Kombination aus beiden Verfahren und zwar für alle Menschen über 40 Jahren oder, falls zusätzliche Risikofaktoren bestehen, auch früher. Wohl die meisten Augenärzte richten sich nach dieser Empfehlung und bieten die beiden Leistungen plus eventuell weitere Verfahren an.

Augeninnendruckmessung zur Glaukom-Früherkennung

| Arztgruppe | Arbeitsmedizin |

| Bereich | Augen |

| Anlass | Vorsorge und Früherkennung von grünem Star (Glaukom) |

| Verfahren | Messung am Auge |

| Kosten | Inkl. Beratung zwischen 10 und 22 Euro |

| GKV-Leistung | Bei Risikofaktoren oder Verdacht auf ein Glaukom: Augeninnendruckmessung (Tonometrie), Augenhintergrunduntersuchung (Ophthalmoskopie), Gesichtsfeldbestimmung (Perimetrie) |

IGeL

Die Augeninnendruckmessung dient sowohl der Vorsorge als auch der Früherkennung: Ein erhöhter Augeninnendruck soll das Entstehen eines Glaukoms (grüner Star) vorhersagen wie auch auf ein bereits bestehendes Glaukom hinweisen. Ein Glaukom ist deshalb so gefürchtet, weil es zur Erblindung führen kann. Mit Vorsorge und Früherkennung und der sich anschließenden Therapie soll letztlich eine Erblindung verhindert werden. Wenn ein Verdacht auf ein Glaukom besteht, hat ein Versicherter Anspruch auf Untersuchungen, zu denen dann auch die Messung des Augeninnendrucks gehört. Zur Glaukom-Früherkennung ist die Messung dagegen eine IGeL. Sie kostet mit Beratung zwischen 10 und 22 Euro.

Gesundheitsproblem

Das Glaukom gehört zu einer Gruppe von Erkrankungen, die den Sehnerv schädigen. Bei manchen Glaukompatienten engt sich der Sehbereich über die Jahre immer weiter ein, bis er bei einigen schließlich ganz verschwindet und die Patienten folglich erblinden. Für das Jahr 2020 rechnet man in Deutschland mit 1900 neuen Erblindungen aufgrund eines Glaukoms.

Die Augenfachärzte in Deutschland haben zum Thema Glaukom-Früherkennung eine Leitlinie verfasst, der zufolge ein Glaukom behandelt werden soll, wenn zwei von drei Bedingungen erfüllt sind: ein erhöhter Augeninnendruck, sichtbare Schäden am Sehnerven sowie messbare Einschränkungen des Gesichtsfeldes. Behandelt wird mit Medikamenten, Laser und chirurgischen Verfahren.

Methode

Ein Glaukom macht sich erst bemerkbar, wenn das Gesichtsfeld deutlich eingeschränkt ist. Dann ist der Sehnerv jedoch bereits schwer geschädigt. Um Risikofaktoren und Frühstadien der Krankheit zu erkennen, werden insgesamt rund zehn Verfahren diskutiert und erprobt. Eine einfache Methode ist die Messung des Augeninnendrucks, fachsprachlich Tonometrie.

Erhöhter Augeninnendruck und Glaukom haben jedoch weniger miteinander zu tun als man noch vor wenigen Jahren annahm: So haben ein bis zwei von vier Glaukomen-Patienten keinen erhöhten Augeninnendruck. Und umgekehrt bekommen die meisten Patienten mit erhöhtem Augeninnendruck später kein Glaukom. Ein erhöhter Augeninnendruck kann also entweder ein Risikofaktor sein oder ein Krankheitssymptom – ein Risikofaktor, wenn noch kein Glaukom erkennbar ist, ein Krankheitssymptom, wenn auch andere Indizien auf ein Glaukom hindeuten.

Akupunktur zur Migräneprophylaxe

| Arztgruppen | Allgemeinmedizin, Neurologie, Innere Medizin |

| Bereich | Kopf und Gehirn |

| Anlass | Migräne |

| Verfahren | Behandlung nach der traditionellen chinesischen Medizin |

| Kosten | Pro Sitzung inkl. Beratung zwischen 25 und 60 Euro |

| GKV-Leistung | Vorwiegend Medikamente, in besonderen Fällen auch psychotherapeutische Verfahren bei Migräne |

IGeL

Die Akupunktur stammt aus der traditionellen chinesischen Medizin (TCM). Sie umfasst Verfahren, bei denen verschiedene Punkte des Körpers mit Nadeln, Wärme oder Druck gereizt werden. Seit 2007 ist die Nadel-Akupunktur ohne elektrische Stimulation in zwei Fällen Kassenleistung: bei chronischen Rückenschmerzen der Lendenwirbelsäule und bei chronischen Schmerzen aufgrund einer Abnutzung (Gonarthrose) des Kniegelenks, die jeweils mindestens sechs Monate bestehen. In allen anderen Fällen ist Akupunktur eine IGeL. Zur Migränebehandlung und -prophylaxe stehen dem Arzt Medikamente und andere Verfahren als Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenkassen zur Verfügung. Zur Migräneprophylaxe ist Akupunktur dagegen eine IGeL. Eine Akupunktur-Sitzung mit Beratung kostet in der Regel zwischen 25 und 60 Euro.

Gesundheitsproblem

Migräne ist weit verbreitet, ihre Ursachen sind unbekannt. Während der meist mehrere Stunden dauernden Migräneanfälle leidet der Patient unter heftigen, pochenden Kopfschmerzen, die oft nur auf einer Seite auftreten. Während eines Migräneanfalls können Patienten besonders licht- und lärmempfindlich sein sowie Übelkeit verspüren. Wenn er sich bewegt, werden die Schmerzen schlimmer. Deshalb kann es ihnen helfen, in einem kühlen, dunklen Zimmer zu liegen.

Ein Schmerztagebuch soll helfen, Auslöser der Migräne zu entdecken und zu vermeiden. Zur Behandlung und Vorbeugung der Schmerzen werden sehr häufig Medikamente eingesetzt. Darüber hinaus kommen auch Entspannungstechniken zum Einsatz. Dazu zählen zum Beispiel die progressive Muskelrelaxation und das Biofeedback-Verfahren. Als einzelne Methoden werden diese nicht von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Sie können aber als Komponenten im Rahmen einer Verhaltenstherapie zum Einsatz kommen.

Methode

Akupunktur wird verbreitet zur Schmerzbehandlung eingesetzt. Nach der traditionellen Lehre müssen dabei die Nadeln auf sogenannte Meridiane gesetzt werden, um eine Lebensenergie, das Qi, zu beeinflussen. Meridiane sind hypothetische Körperlinien, die verschiedene Körperteile verbinden. Um die Wirksamkeit zu untersuchen, lassen sich echte Akupunkturbehandlungen mit anderen Therapien oder mit Scheinakupunkturen vergleichen, die entweder ohne wirkliche Nadelstiche auskommen oder bei denen die Nadeln an falsche Stellen oder nicht tief genug gesetzt werden. Bislang wurden hunderte solcher Akupunkturstudien durchgeführt. Im Jahr 2000 beschloss der G-BA, die Wirksamkeit der Akupunktur gegen verschiedene Schmerzen in Modellprojekten zu analysieren. In ihrem Abschlussbericht im Jahr 2006 befanden die G-BA-Experten die Wirksamkeit der Akupunktur für zwei Arten von Schmerz für ausreichend belegt, die deshalb seit 1.1.2007 als Kassenleistung anerkannt sind.

Akupunktur in der Schwangerschaft

| Arztgruppe | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |

| Bereich | Schwangerschaft und Geburt |

| Anlass | Schwangerschaftsbeschwerden, Geburtsvorbereitung |

| Verfahren | Behandlung nach der traditionellen chinesischen Medizin |

| Kosten | Pro Sitzung inkl. Beratung zwischen 25 und 60 Euro |

| GKV-Leistung | Diverse Untersuchungen, Beratungen, Betreuungen und Behandlungen von Schwangeren |

IGeL

Die Akupunktur nach der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) umfasst Verfahren, bei denen verschiedene Punkte des Körpers mit Nadeln, Wärme oder Druck gereizt werden. Seit 2007 kann die Akupunktur unter bestimmten Bedingungen bei lang anhaltenden Kreuz- sowie bei Knieschmerzen Kassenleistung sein. In allen anderen Fällen ist die Akupunktur eine IGeL. Notwendige Untersuchungen, Beratungen, Betreuungen und Behandlungen von Schwangeren gehören grundsätzlich zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Es gibt jedoch eine ganze Reihe von Verfahren, die darüber hinaus angeboten werden, um beispielsweise dem Wunsch der Frauen nach „sanften“ Verfahren nachzukommen. Zu diesen Verfahren gehört die Akupunktur, die der Alternativ- und Komplementärmedizin zugeordnet wird. Eine Akupunktur-Sitzung mit Beratung kostet in der Regel zwischen 25 und 60 Euro. Für eine Behandlung werden meist mehrere Sitzungen veranschlagt.

Gesundheitsproblem

In der Schwangerschaft macht der Körper der Frau erstaunliche Veränderungen durch, die letztlich dem Wohl des heranwachsenden Kindes dienen. Neben den sichtbaren Veränderungen kann die Schwangerschaft auch zahlreiche Beschwerden mit sich bringen, die in ihrer Stärke von Frau zu Frau sehr variieren können: Rücken- und Beckenschmerzen, Übelkeit, Würgereiz und Erbrechen, Schlafstörungen und Depressionen.

Methode

Bei der Nadel-Akupunktur müssen die Nadeln nach der traditionellen Lehre auf sogenannte Meridiane gesetzt werden, um eine Lebensenergie, das Qi, zu beeinflussen. Meridiane sind hypothetische Körperlinien, die verschiedene Körperteile verbinden. Es gibt jedoch weder für die Meridiane noch für die Lebensenergie wissenschaftlich begründete Anhaltspunkte. Somit liegt der Akupunktur kein durchgehend rationales Konzept zugrunde.

Um die Wirksamkeit der Akupunktur zu untersuchen, schreibt die Methodik der Evidenz-basierten Medizin Vergleichstudien vor. Bislang wurden hunderte solcher Akupunkturstudien durchgeführt. Im Jahr 2000 beschloss der G-BA, die Wirksamkeit der Akupunktur gegen verschiedene Schmerzen in Modellprojekten zu analysieren. In ihrem Abschlussbericht im Jahr 2006 befanden die G-BA-Experten die Wirksamkeit der Akupunktur für zwei Arten von Schmerz für ausreichend belegt: Bei chronischen Schmerzen der Lendenwirbelsäule, die seit mindestens sechs Monaten bestehen und gegebenenfalls nicht-segmental bis maximal zum Kniegelenk ausstrahlen (pseudo-radikulärer Schmerz), und seit mindestens sechs Monaten bestehenden chronischen Schmerzen durch Kniearthrose ist die Akupunktur seit 1.1.2007 Kassenleistung.

Da viele Frauen in der Schwangerschaft gerne auf Medikamente verzichten, aber dennoch etwas gegen die Beschwerden tun wollen, greifen sie zur Linderung der Beschwerden auf alternativ- oder komplementärmedizinische Verfahren zurück. Diesem Wunsch kommen Hebammen sowie Frauenärztinnen und -ärzte nach und bieten entsprechende Leistungen an. Die Akupunktur spielt dabei eine wichtige Rolle: Laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung vom November 2014 bekamen zwei von drei Schwangeren Akupunktur angeboten. Die Hälfte davon, also insgesamt jede dritte Frau, nahm das Angebot an.

Toxoplasmose-Test bei Schwangeren (Früherkennung)

| Arztgruppe | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |

| Bereich | Schwangerschaft und Geburt |

| Anlass | Früherkennung einer Toxoplasma-Infektion |

| Verfahren | Messung von Substanzen im Blut |

| Kosten | Zwischen 14 und 16 Euro |

| GKV-Leistung | Toxoplasmose-Test bei begründetem Verdacht auf eine Toxoplasmose-Infektion; Reihenblutuntersuchungen auf andere Krankheitserreger (Lues, Röteln, HIV) während der Schwangerschaft |

Während einer Schwangerschaft besteht die Gefahr, dass sich das Ungeborene mit einem Krankheitskeim ansteckt, etwa mit dem Erreger der Toxoplasmose. Während dieser Keim normalerweise relativ harmlos ist, kann er einen Fötus schwer schädigen, wenn sich die Schwangere erstmalig während der Schwangerschaft ansteckt und die Erreger auch auf den Fötus übergehen. Eine Schwangere kann sich vor einer Infektion schützen, indem sie auf Hygiene beim Kontakt mit Katzen achtet und nur gut durchgegartes Fleisch isst. Um eine Neuinfektion festzustellen, bieten Frauenärzte Schwangeren einen Toxoplasmose-Test als IGeL an. Nur wenn ein begründeter Verdacht auf eine Toxoplasma-Infektion besteht, ist der Test eine GKV-Leistung.

Professionelle Zahnreinigung

| Arztgruppe | Zahn-/ Mund- und Kieferheilkunde |

| Bereich | Zähne |

| Anlass | Vorbeugung |

| Verfahren | Entfernen von harten und weichen Belägen, Reinigung der Zahnzwischenräume, Polieren, Fluoridieren |

| Kosten | In der Regel zwischen 35 und 120 Euro pro Sitzung. |

| GKV-Leistung | Für Erwachsene zweimal jährlich eingehende Untersuchung, jährlich Zahnsteinentfernung, jedes zweite Jahr Früherkennung von Erkrankungen des Zahnhalteapparates |

IGeL

Eine Anmerkung vorneweg: Im Bereich der Zahnmedizin werden Leistungen, die die gesetzliche Krankenkasse nicht bezahlen muss, üblicherweise nicht als „Individuelle Gesundheitsleistungen“ bezeichnet. Sie werden also in der Zahnarztpraxis keiner „IGeL“ genannten Leistung begegnen, obwohl gerade auch Zahnärzte solche Leistungen anbieten. Da wir Informationsbedarf für die Versicherten sehen, wollen wir auch zahnärztliche Selbstzahlerleistungen im IGeL-Monitor beschreiben und bewerten – und der Einfachheit halber auch IGeL nennen.

Professionelle Zahnreinigung ist eine der häufigsten IGeL. Sie soll das Gebiss länger gesund erhalten, indem sie die Zähne vor Karies sowie Zahnfleisch und Halteapparat vor Entzündungen schützt. Unter professioneller Zahnreinigung können eine Vielzahl verschiedener Maßnahmen verstanden werden. Auf jeden Fall entfernt der Zahnarzt oder ein speziell ausgebildeter Mitarbeiter Beläge, reinigt die Zahnzwischenräume und fluoridiert die Zähne. Weitere Leistungen können dazu kommen, zum Beispiel die „Erstellung eines Mundhygienestatus und eingehende Unterweisung“. Zahnärzte empfehlen die Maßnahmen vierteljährlich bis jährlich. Die gesetzlichen Krankenkassen tragen bei Erwachsenen die Kosten für folgende Maßnahmen, die ebenfalls dazu dienen sollen, die Zahngesundheit zu erhalten: zweimal jährlich Untersuchung der Zähne, einmal jährlich Zahnsteinentfernung (harte Beläge), jedes zweite Jahr Untersuchung des Zahnhalteapparates. Eine professionelle Zahnreinigung wird verschieden abgerechnet und kostet je nach Anzahl der Zähne in der Regel zwischen 35 und 120 Euro pro Sitzung.

Gesundheitsproblem

Die beiden größten Bedrohungen für das Gebiss sind die Erkrankungen des Halteapparates, in dem die Zähne verankert sind (Parodontitis) sowie die Karies.

Eine Parodontitis, allgemein unter dem Begriff „Parodontose“ bekannt, kann sich aus einer Entzündung des Zahnfleischs (Gingivitis) entwickeln. Das Zahnfleisch entzündet sich, wenn dauerhaft Zahnbeläge vorhanden sind, in denen sich Bakterien befinden. Zahnbelag oder Plaque bildet sich innerhalb weniger Stunden neu. Vor allem durch Substanzen im Speichel wandelt sich die Plaque allmählich in einen harten Belag um, den Zahnstein.

Karies wiederum entwickelt sich durch häufigen Konsum süßer Speisen und Getränke dadurch, dass die im Mund vorhandenen Bakterien bei Zuckerzufuhr Säuren abgeben, die den Zahn angreifen. Fluoride, wie sie in Zahnpasten, vom Zahnarzt aufgetragenen Lacken und anderen Produkten enthalten sind, schützen vor Karies.

Methode

Weiche Beläge lassen sich mit der Zahnbürste, in den Zahnzwischenräumen mit Zahnseide oder speziellen Bürstchen entfernen. Zahnstein – also harte Beläge – dagegen kann nur in der Zahnarztpraxis mit speziellen Instrumenten entfernt werden. Das Angebot der gesetzlichen Krankenkassen zur Zahnsteinentfernung wird von vielen Zahnärzten jedoch als unzureichend angesehen. Deshalb bieten sie als IGeL die professionelle Zahnreinigung an, bei der auch weiche Zahnbeläge und Verfärbungen entfernt und die Zähne fluoridiert werden.

Für die professionelle Zahnreinigung gilt eine eigene Abrechungsziffer in der Gebührenordnung für Zahnärzte mit folgenden Einzelleistungen: Entfernen der Zahnbeläge über und am Zahnfleischsaum, Reinigung der Zahnzwischenräume, Entfernen des Biofilms (der Plaque), Politur und Fluoridierungsmaßnahmen. Die Kosten werden in der Gebührenordnung mit 1,57 Euro pro Zahn beziffert. Dieser Betrag kann bei besonderen Schwierigkeiten mit entsprechenden Steigerungssätzen multipliziert werden. Neben einer Abrechnung pro Zahn sind auch Berechnungen pro Zeit oder nach Pauschalbeträgen üblich. Die professionelle Zahnreinigung muss nicht vom Zahnarzt selbst durchgeführt werden, er kann die Arbeit also auch an einen entsprechend qualifizierten Mitarbeiter delegieren.

Über diese Maßnahmen hinaus lassen sich weitere Leistungen über eigene Ziffern in der Gebührenordnung (als IGeL) abrechnen. So empfiehlt das Mitteilungsblatt der Berliner Zahnärzte (Heft 01, 2012): die Beseitigung von Belägen unterhalb des Zahnfleischsaums, Erstellen des Mundhygienestatus und Unterweisung in der richtigen Zahnpflege, Beseitigung scharfer Zahnkanten, Politur von Füllungen, medikamentöse antibakterielle Lokalbehandlungen und vieles mehr.

Die PZR hat kosmetische Aspekte, denn nach dem Entfernen von Zahnstein und Verfärbungen dürften die Zähne schöner aussehen. Darüber hinaus gehen Zahnarztpraxen auch von einem medizinischen Nutzen aus. So wirbt eine Praxis, die sich auf die professionelle Zahnreinigung spezialisiert hat, damit, dass die Patienten bei jährlich vier Behandlungen das ganze Jahr nicht nur „schöne, saubere, sexy Zähne“, sondern auch „gesundes Zahnfleisch“ hätten. Eine andere Praxis schreibt auf ihrer Homepage: „Es ist erwiesen, dass die professionelle Zahnreinigung einen großen Nutzen hat und damit eine sinnvolle Maßnahme für Ihre Zahngesundheit darstellt.“